탄소중립 달성을 위한수소에너지 역할 분석

Analysis of the role of hydrogen

energy to achieve carbon neutrality.

앞으로 우리나라는

어떤 형태의 에너지를 사용하게 될까요?

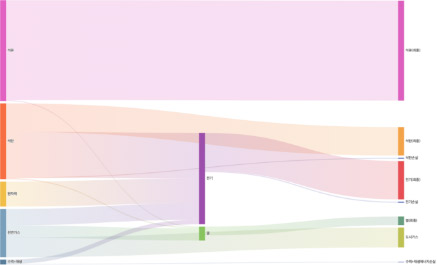

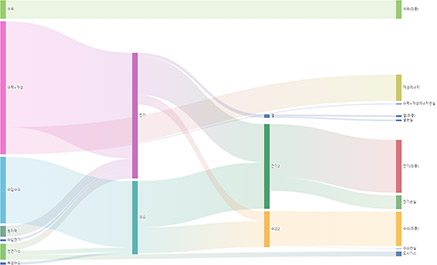

일정한 기간과 일정한 지역 안에 에너지 투입과 산출 간의 균형을 보여주는

‘에너지 밸런스 다이어그램’ 2017년과 2050년을 비교해보았습니다.

-

2017 에너지 밸런스 다이어그램

2017 에너지 밸런스 다이어그램2017년 에너지 밸런스

- 일차에너지 중 화석에너지 비중 : 86%

- 최종에너지 중 화석에너지 비중 : 73%

- 최종에너지 중 전기에너지 비중 : 19%

<참고> 에너지밸런스는 수소에너지 역할 분석을 위한 에너지시스템 모형의 결과 데이터로서 국가 통계와 차이가 존재할 수 있음

(단위 : 백만TOE) -

2050 에너지 밸런스 다이어그램

2050 에너지 밸런스 다이어그램2050년 에너지 밸런스

- 일차에너지 중 화석에너지 비중 : 14%

- 최종에너지 중 화석에너지 비중 : 17%

- 최종에너지 중 전기에너지 비중 : 38%

- 최종에너지 중 수소에너지 비중 : 25%

(단위 : 백만TOE)

원하시는 정보를 클릭해주세요!

발전, 산업, 수송 등 복합적으로 활용되며,

에너지를 저장, 운반할 수 있는 에너지 캐리어(Energy Carrier)로서

2050년 에너지 밸런스의 큰 축을 차지합니다.

2050 탄소중립 시나리오의 실현을 위해서는

수소에너지가 탄소중립 달성에 미치는 영향을 분석하여

미래의 불확실성에 대비할 필요가 있습니다.

분석 방법론 및 주요 전제조건

-

분석범위

- 분석대상 온실가스 : 에너지 연소에 의한 이산화탄소 배출

- 2017년 기준 모형의 이산화탄소 배출량은 676백만톤으로 국가 총배출량의 95%에 해당

- 분석대상 분야: 발전, 수소, 열, CCUS 등 에너지 공급 및 전환 분야

- 2017년 기준 에너지 공급 및 전환분야의 배출량은 277백만톤으로 모형 배출량의 41%에 해당

-

분석방법론

- 본 고에서는 KIER-TIMES ver2.1. 모형을 이용하여 에너지 공급 및 전환분야에 대한 탄소중립 시나리오를 개발

- KIER-TIMES 모형은 국가의 확정된 정책 및 계획을 베이스라인 시나리오에 반영하며, 이에따라 가능한 범위 내에서 탄소중립 시나리오 B안과 주요 전제조건을 통일

- 그러나 KIER-TIMES 모형은 상향식 에너지시스템 모형으로서 개별 기술 단위의 특성치(효율,가동율, 비용, 수명 등)를 요구하며, 최적화 방법론에 기반하여 기술 및 에너지원의 조합을 도출하기 때문에 국가 탄소중립 시나리오와는 차이가 존재

- 따라서 KIER-TIMES 모형은 국가 탄소중립 시나리오를 재현하기 위한 모형이 아니며, 국가탄소중립 시나리오와의 비교 또는 추가적인 분석결과 도출을 통하여 새로운 시사점을 도출하기 위한 방법론임

-

주요 전제조건

최종에너지 수요

- 최종에너지 수요전망은 국가 탄소중립 시나리오 B안의 최종에너지원별 에너지 수요에 따라 정의 (그림 1)

2018년 대비 2050년 최종에너지원별 에너지 수요 전망 -

발전설비 용량

- 2034년까지의 발전설비 증설 및 폐기 계획은 제9차 전력수급기본계획(산업통상자원부, 2020)을 반영

- 2035년 이후 원자력, 석탄, 석유 발전은 신규 건설 없이 수명에 따른 폐지만을 고려

-

재생에너지

- 재생에너지는 신재생에너지 백서(한국에너지공단, 2021)의 시장 잠재량을 보급 상한으로 정의

- 2050년 재생에너지 이용율은 신재생에너지 백서를 기반으로 추정

-

원자력발전

- 원자력 발전 이용율은 자체적인 전문가 및 문헌 조사 결과를 반영하여 78.5%로 가정

-

수소에너지

- 수입수소의 최대 비중은 국가 탄소중립 시나리오 B안의 수입수소 비중인 82%로 제약

- 그린수소의 최소 비중은 국가 탄소중립 시나리오 B안의 그린수소 비중인 11%로 제약

- 부생수소 공급량은 국가 탄소중립 시나리오 B안의 백만톤으로 정의

- 수전해를 이용한 수소생산 효율은 국가 탄소중립 시나리오에 따라 43 kWh/kg-H2로 정의

- 수소저장방식은 고압기체 저장만을 고려 (저장효율 96.49%)

- 수소이송방식은 파이프라인 이송만을 고려 (이송효율 99.39%)

- 수입수소의 기체 전환 에너지는 미고려

-

CCUS

- CCUS 최대 처리량은 국가 탄소중립 시나리오 B안의 8,500만톤으로 제약

- 국가 탄소중립 시나리오의 산업분야 이산화탄소 배출량을 고려하여 8,500만톤 중 5,110만톤은 산업분야에서 포집되는 것으로 정의

- 저장과 활용의 비율은 국가 탄소중립 시나리오에 따라 2:1로 정의

- CCUS에 필요한 전력, 수소 수요는 국가 탄소중립 시나리오에 따라 정의

- DAC는 미고려

-

열에너지

- 히트펌프 기술이 주거용 저온열 뿐만 아니라 산업단지 중고온열 생산 기술에 활용가능하다고 가정

-

에너지 수출입

- 전력 수입량은 국가 탄소중립 시나리오 B안에 따라 33.1 TWh로 정의

- 열에너지의 수출입은 없다고 가정

-

이산화탄소 배출

- 2050년 전력, 수소, 열 생산을 위한 이산화탄소 배출량은 0으로 제약

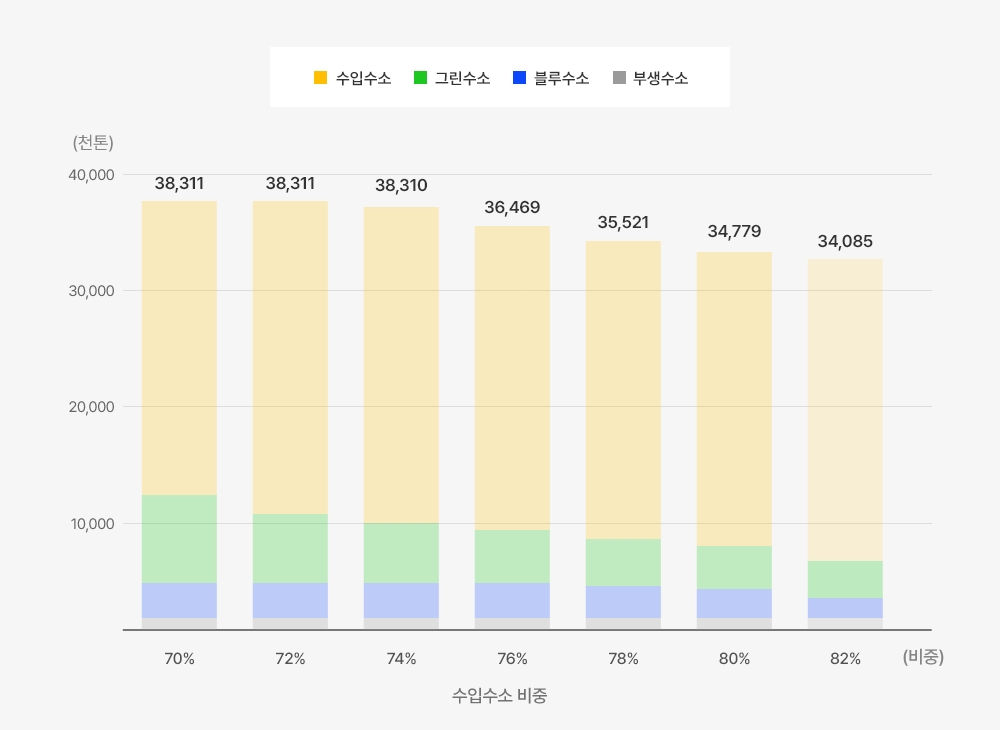

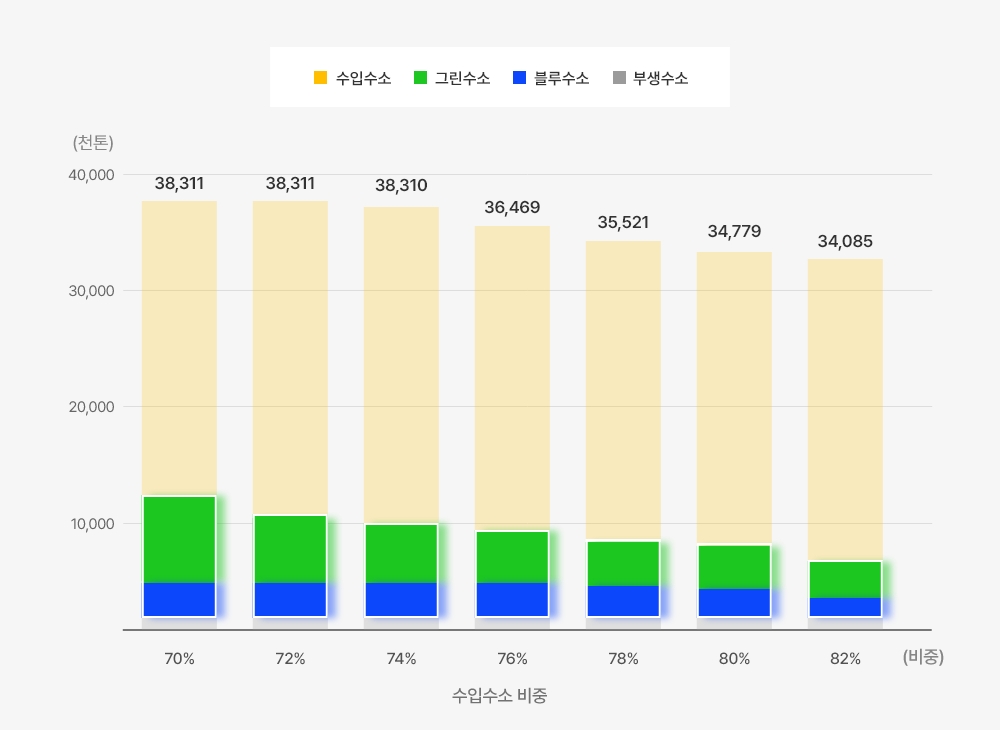

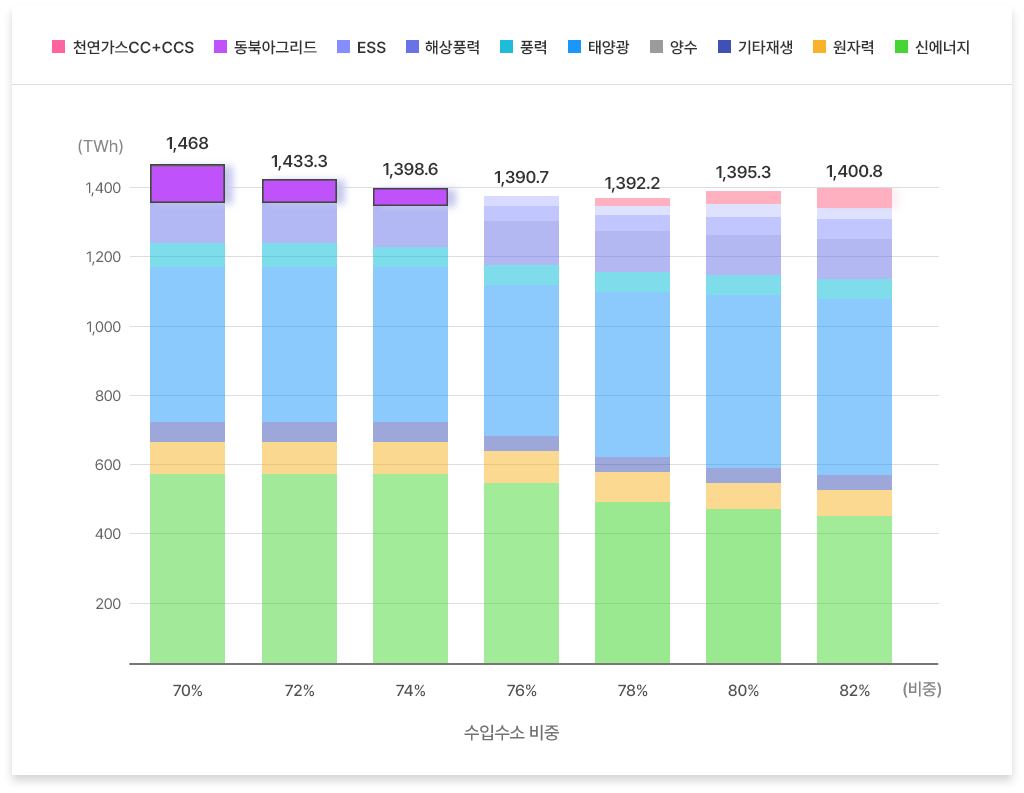

수입수소 비중에 따른 수소 역할의 변화

수입수소는 탄소중립에 어떤 영향을 줄까요?

그리고 수입수소 비중에 따라서

발전부문에 어떤 변화가 발생할까요?

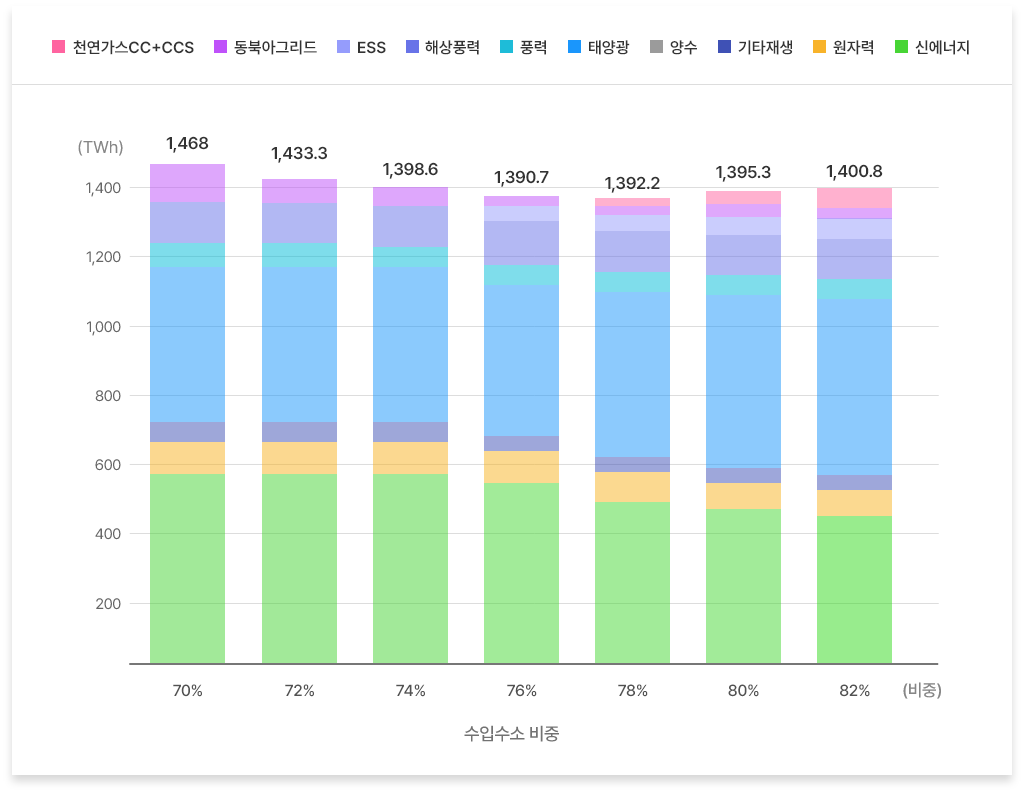

수입수소 비중에 따른

수소생산 포트폴리오 변화

수입수소 비중에 따른

발전 믹스 변화

수입수소 비중이 감소할 경우

국내 수소 생산량 증가가 필요하며,

이에 따라 수전해를 위한 전력과 이산화탄소를

저장 및 활용하기 위한 전력 소비가 급격하게 증가하게 됩니다.

무탄소 발전옵션에 의한 국내 발전량에는 한계가 있기 때문에,

전력 소비의 증가는 발전 분야 및 국가 전체 에너지시스템의

탄소중립 달성에 제약조건으로 작용할 가능성이 높아집니다.

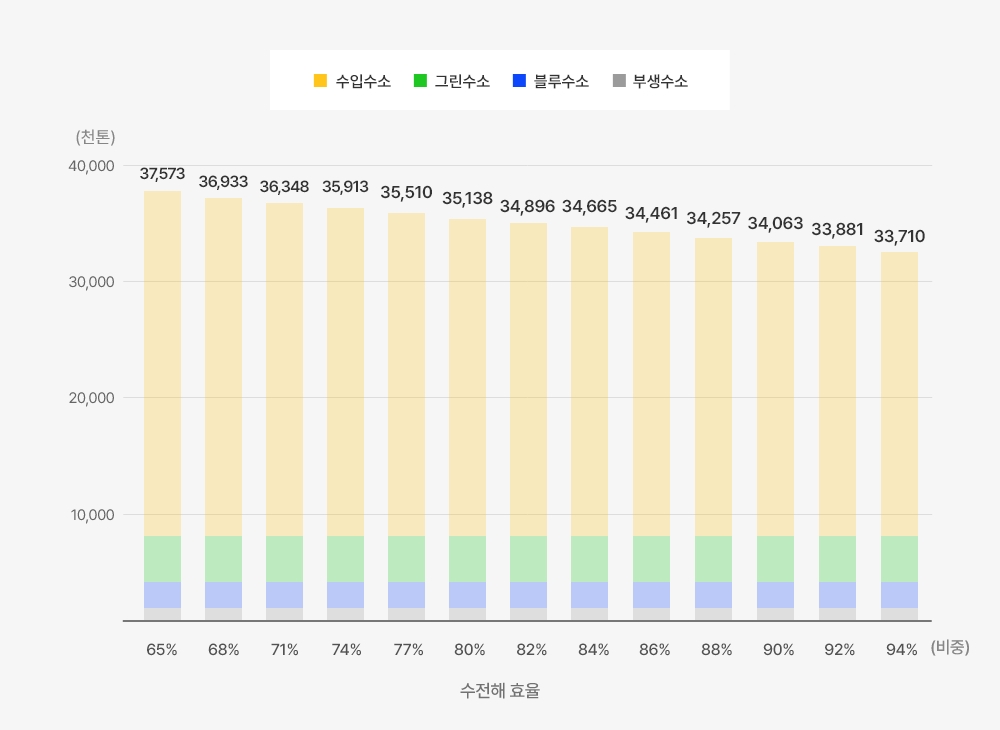

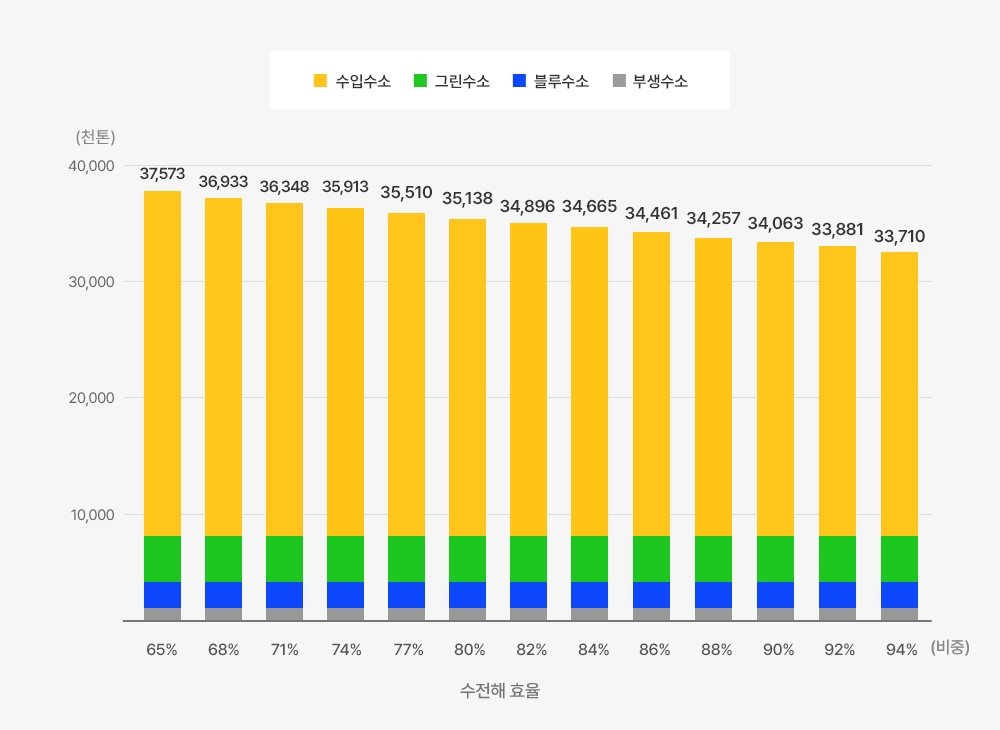

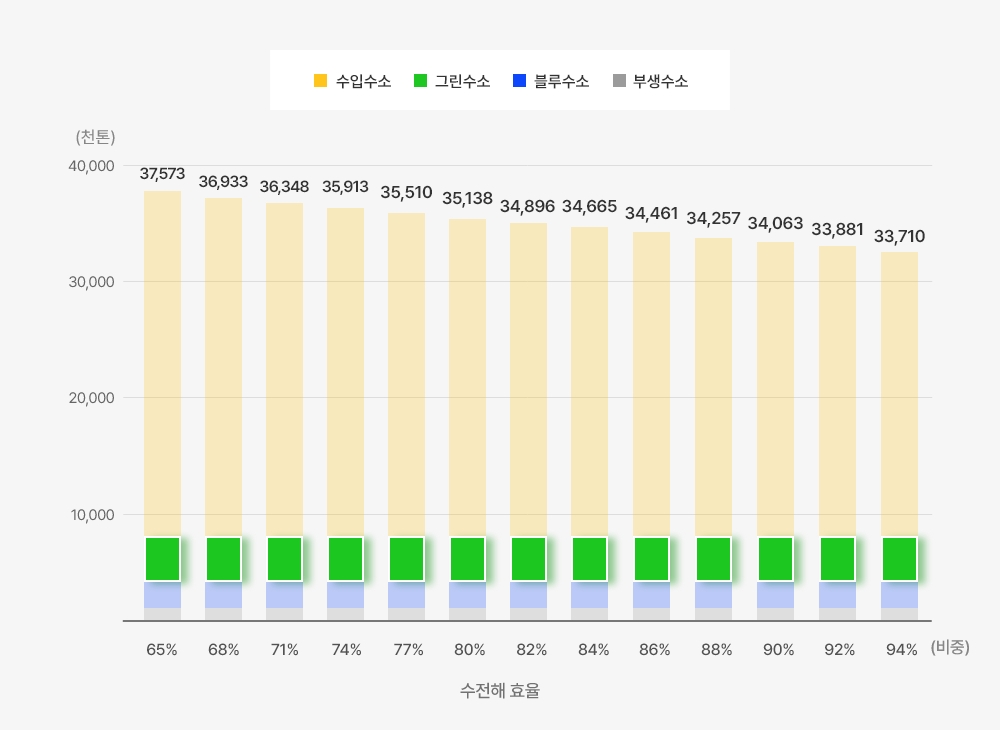

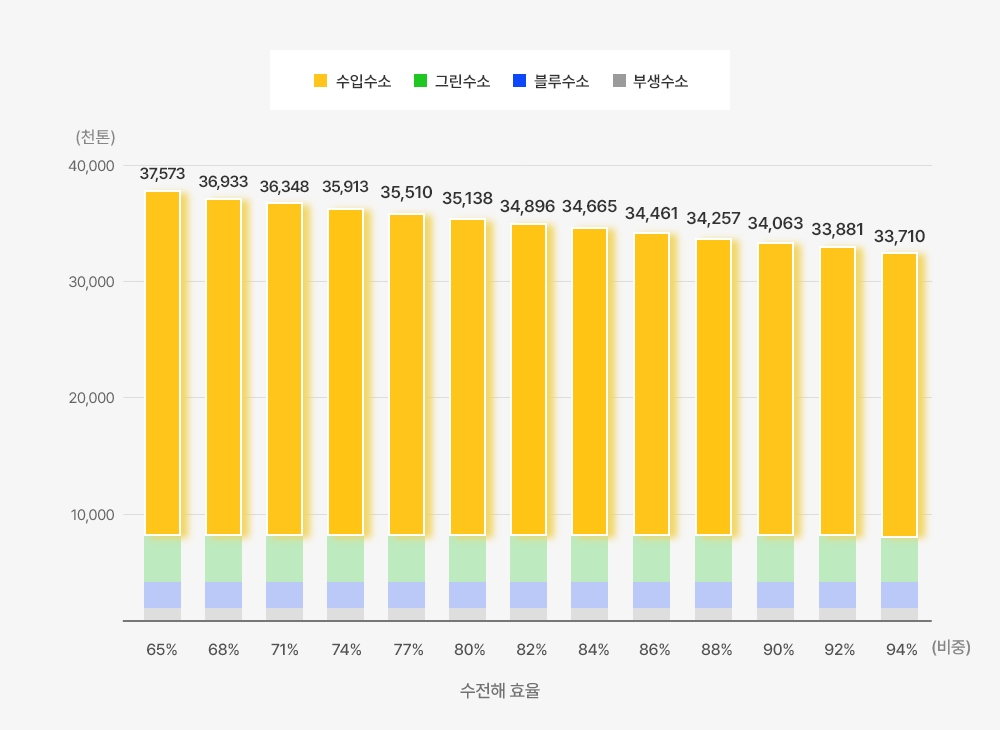

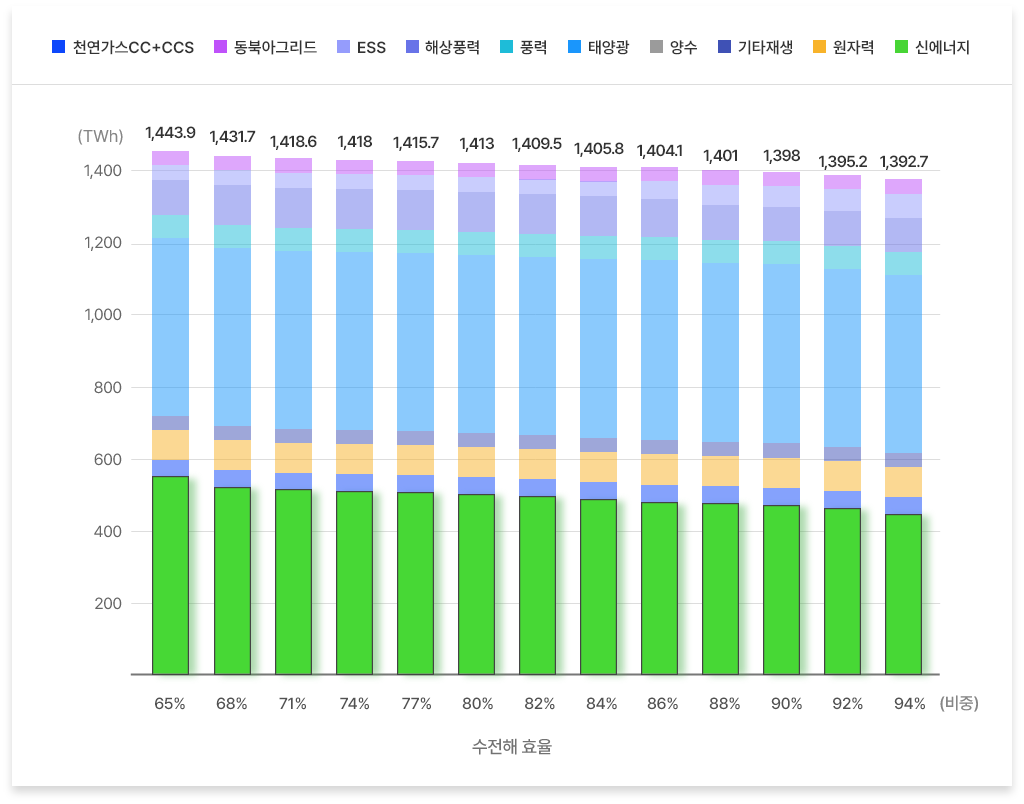

수전해 효율에 따른 수소 역할의 변화

수전해 효율은 탄소중립 시나리오에 어떤 영향을 줄까요?

그리고 수전해 효율이 높아질 경우

다른 분야에 어떤 변화들이 일어날까요?

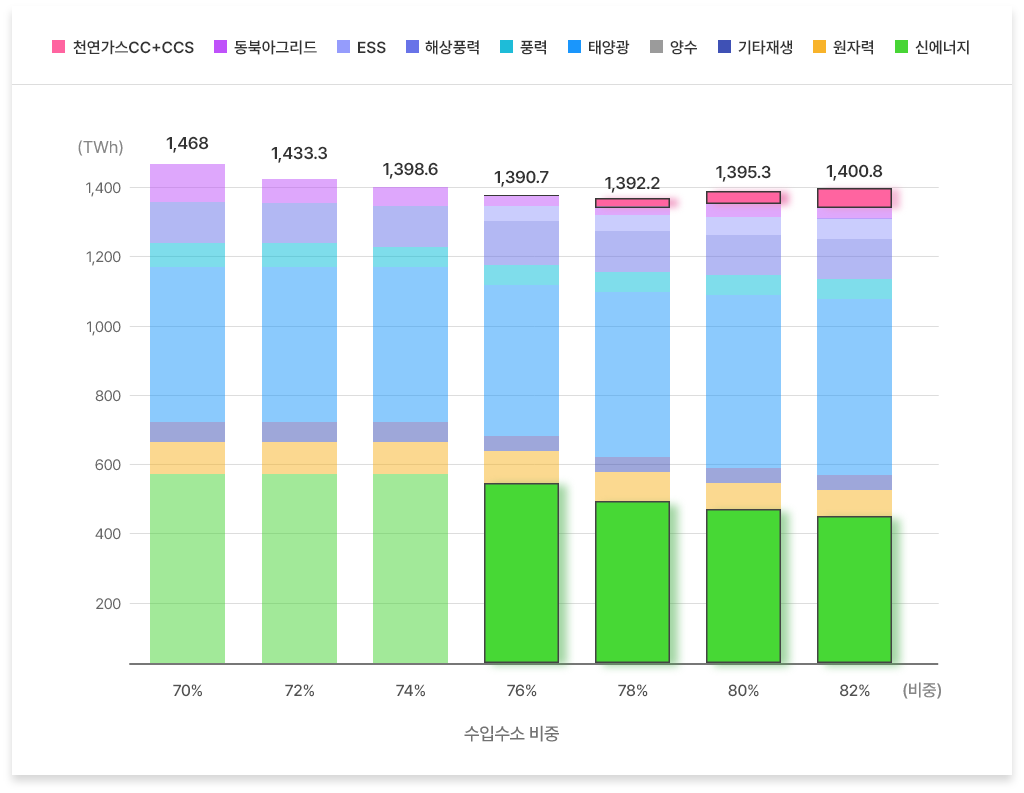

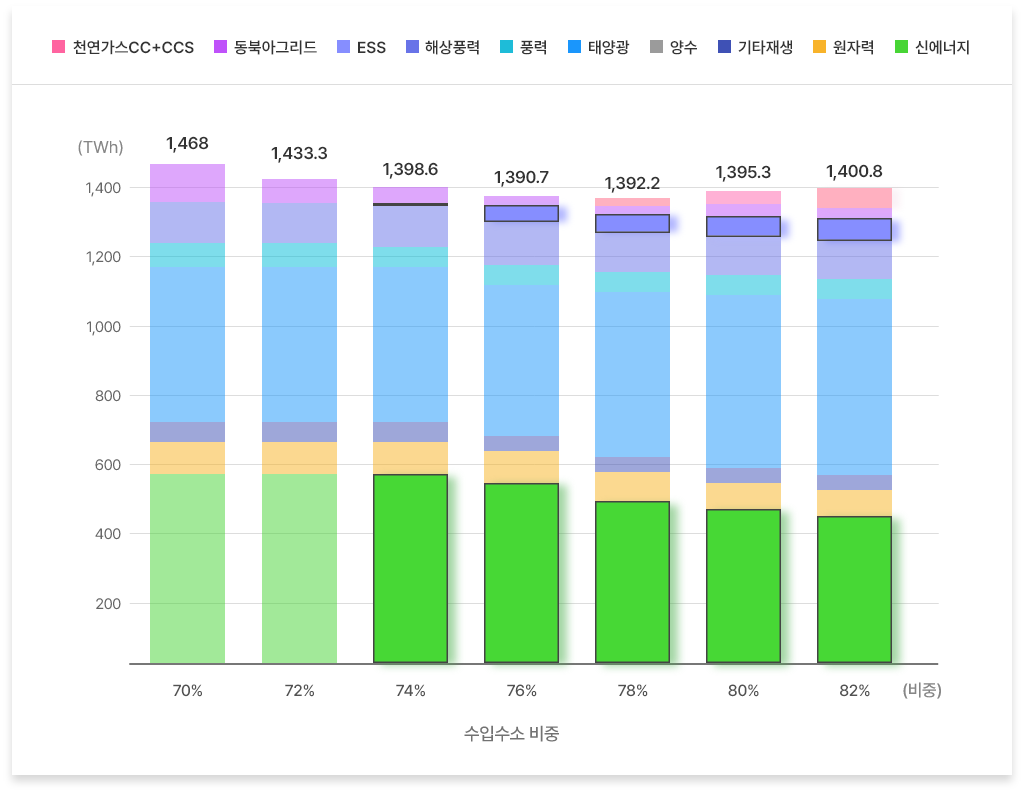

수전해 효율에 따른

수소생산 포트폴리오 변화

수전해 효율에 따른

발전 믹스 변화

수전해 효율이 향상하면

전력을 포함한 전체적인 수소 수요 감소로 연결되어

수입 수소량 감소 등 안정적인 에너지 시스템 운영 및

수소 공급 가능성이 향상됩니다.

다만 전력 수요가 감소하면서 수소터빈 용량도 함께 감소하게 되어,

ESS와 같은 재생에너지 변동성 대응수단의 추가적인 보급이 필요합니다.

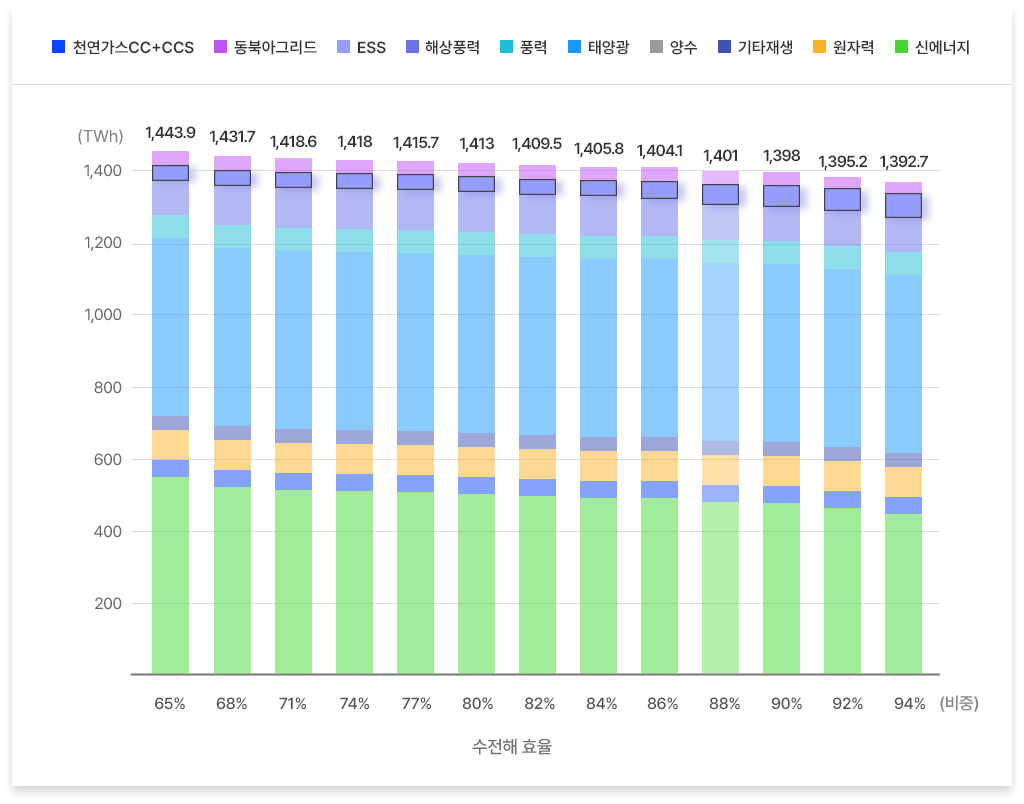

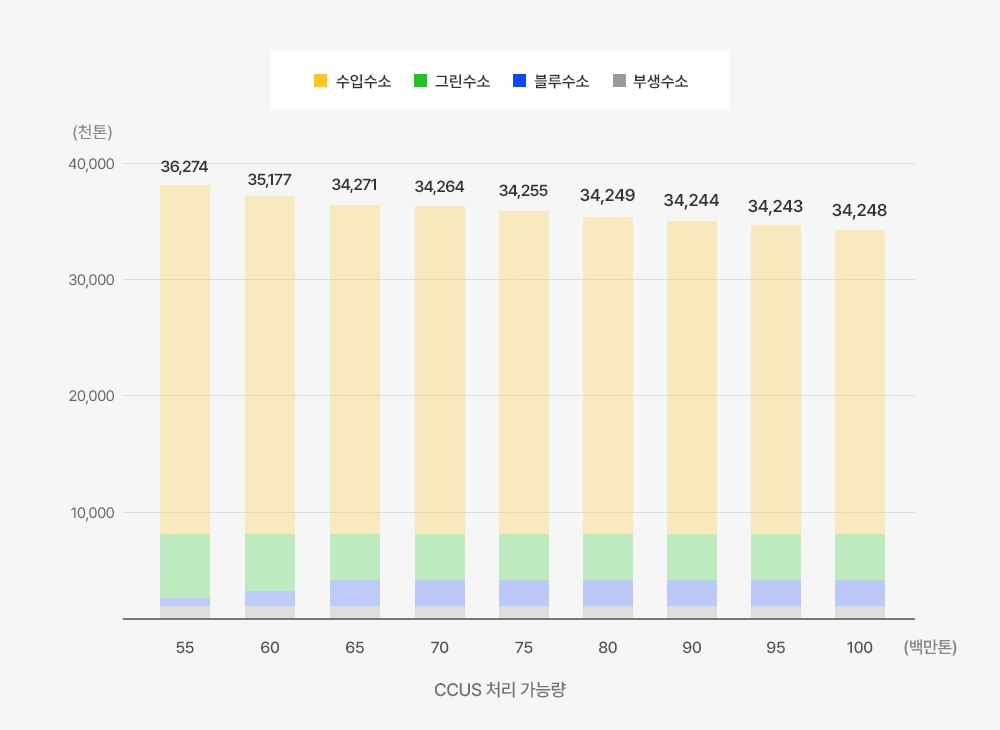

CCUS 처리량에 따른 수소 역할의 변화

CCUS 처리량은 탄소중립 시나리오에 어떤 영향을 줄까요?

그리고 CCUS 처리 기술이 충분히 발전하지 못할 경우

다른 분야에 어떤 영향들이 있을까요?

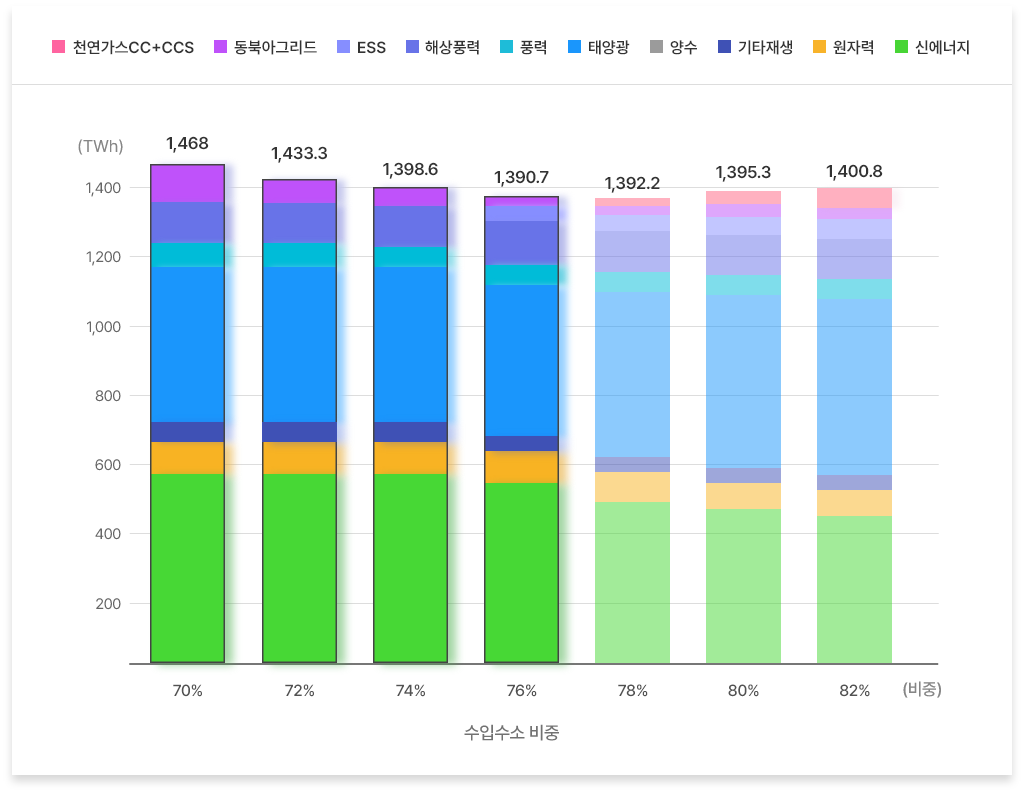

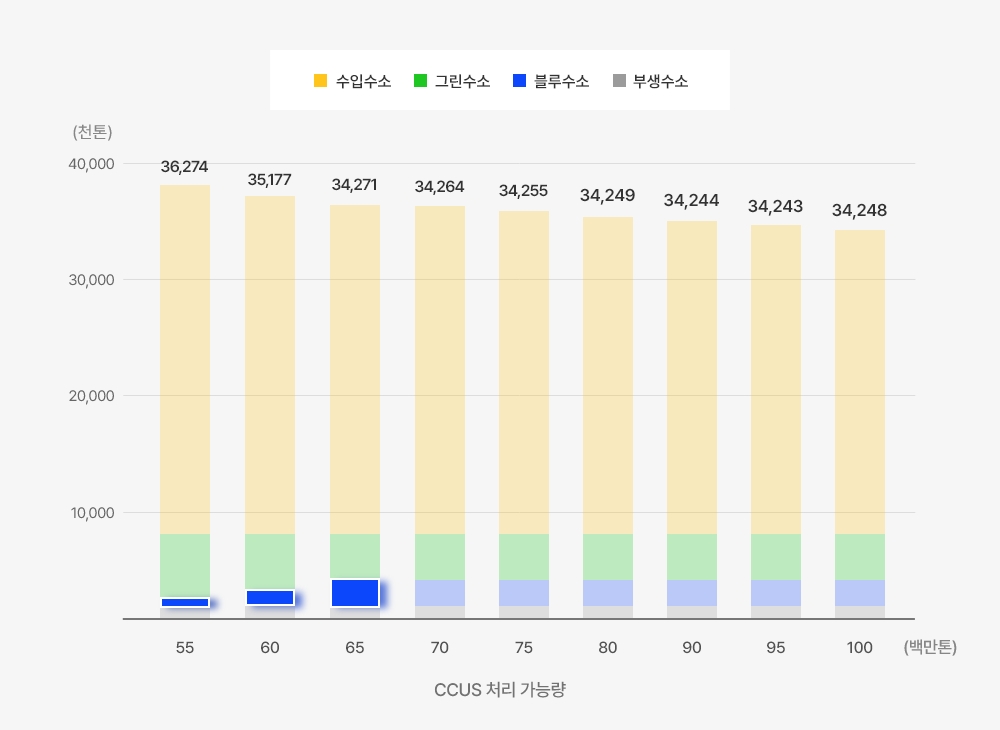

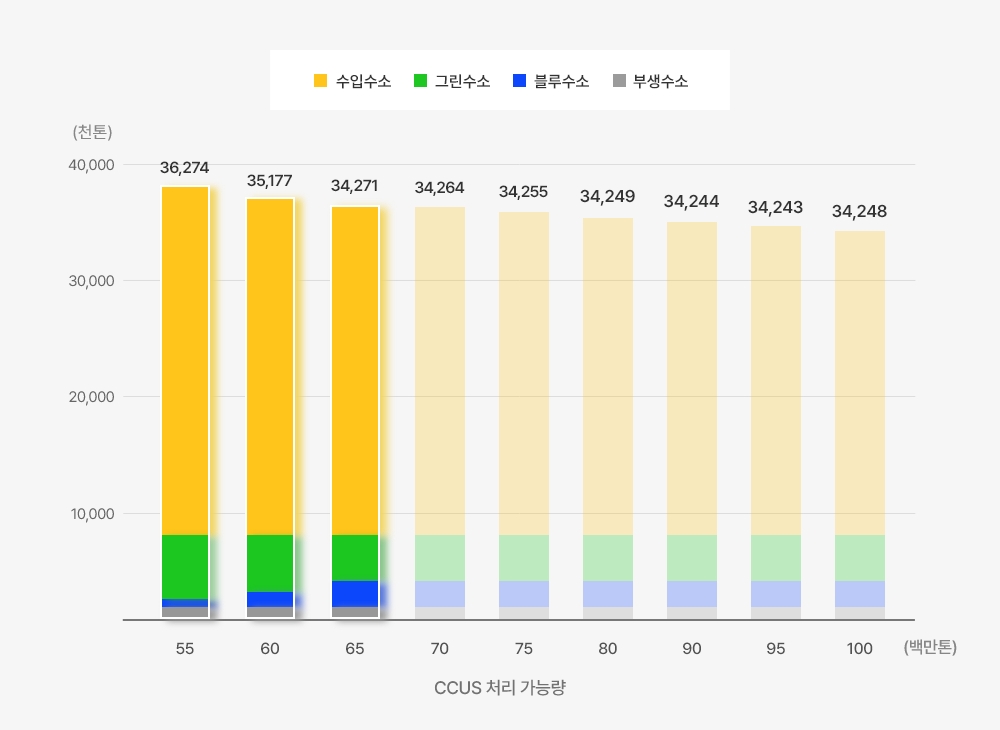

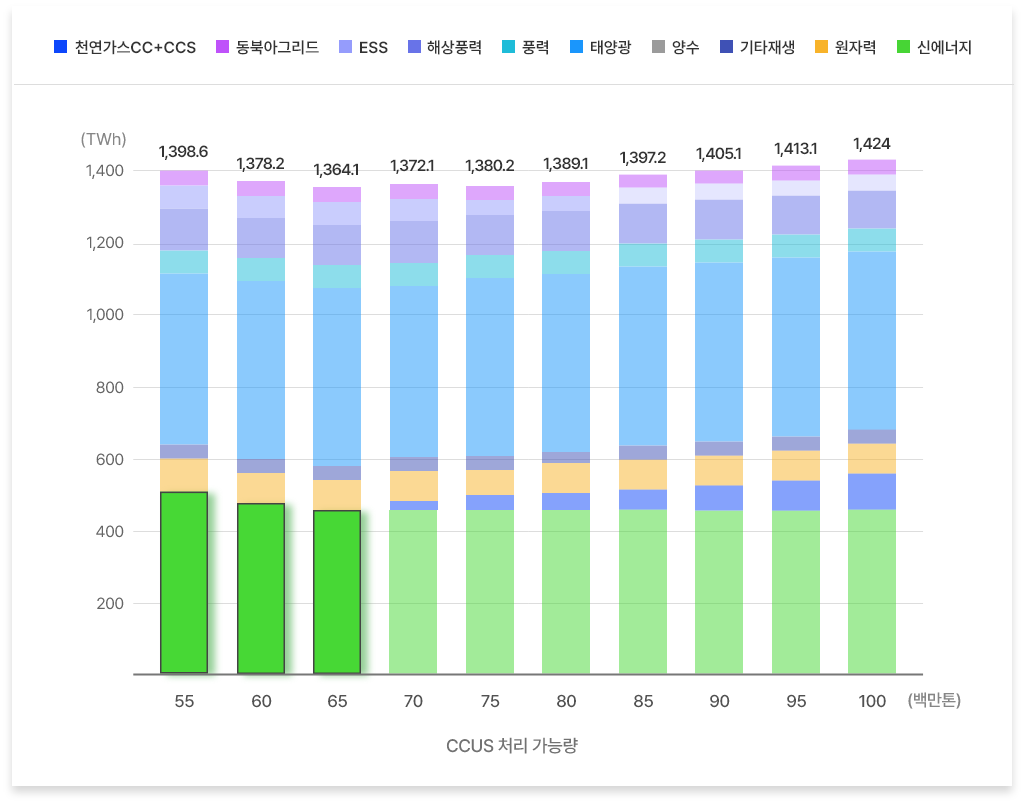

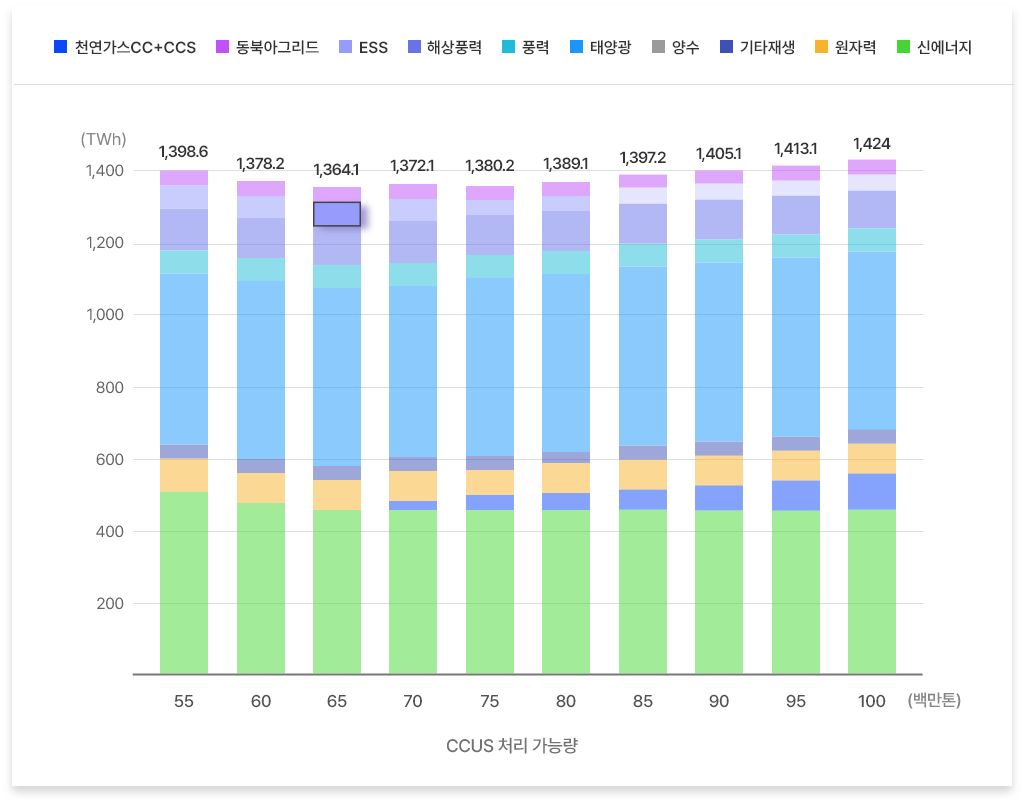

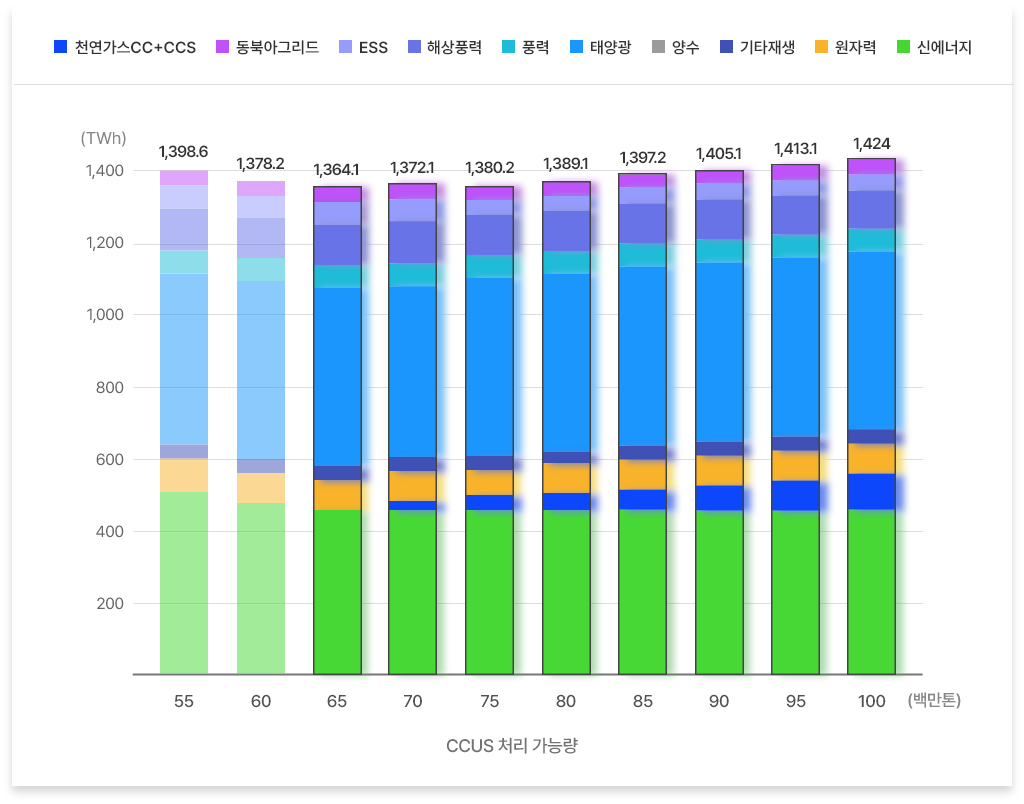

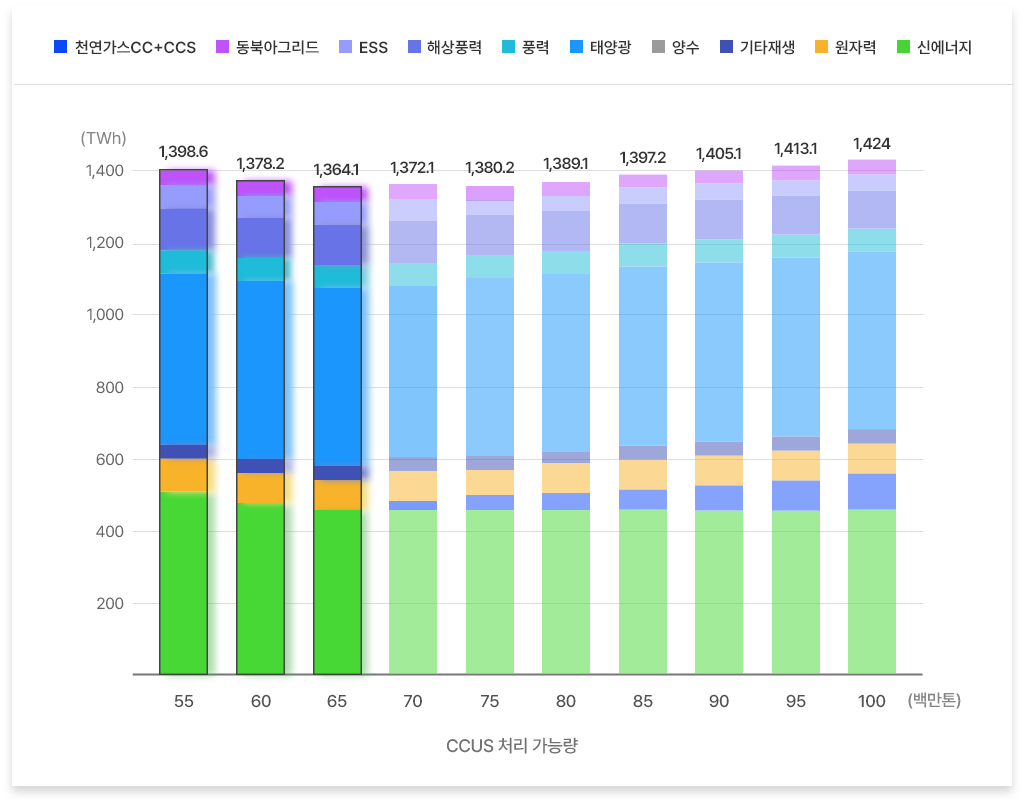

CCUS 처리량에 따른

수소생산 포트폴리오 변화

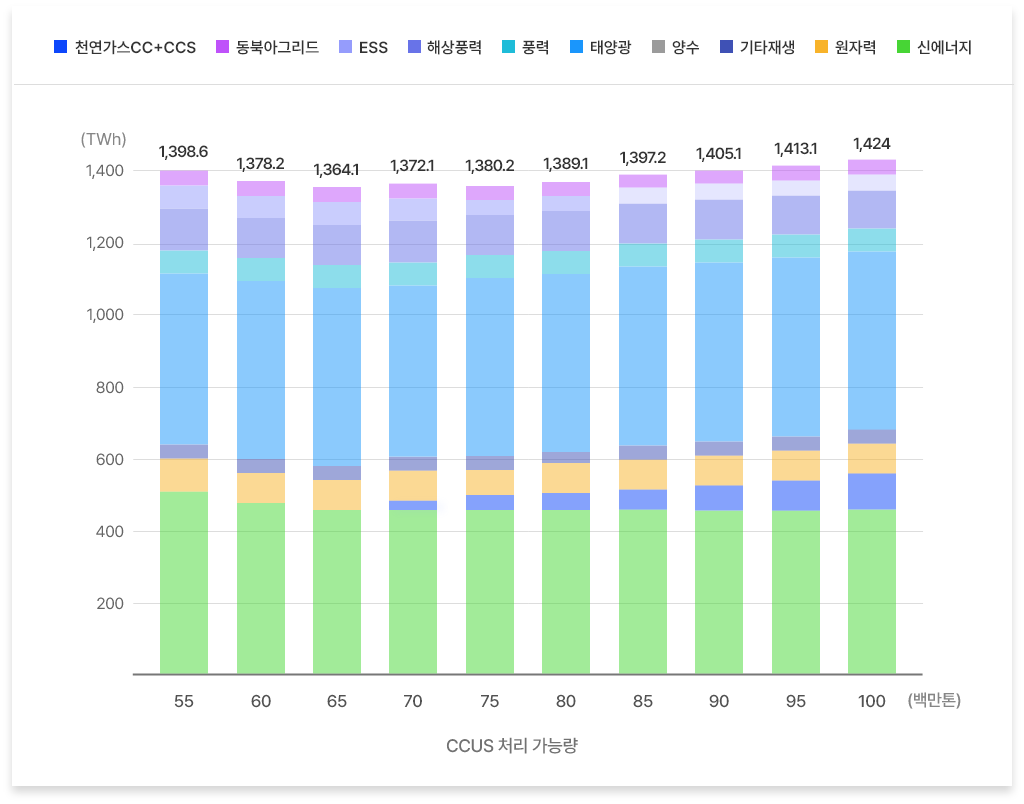

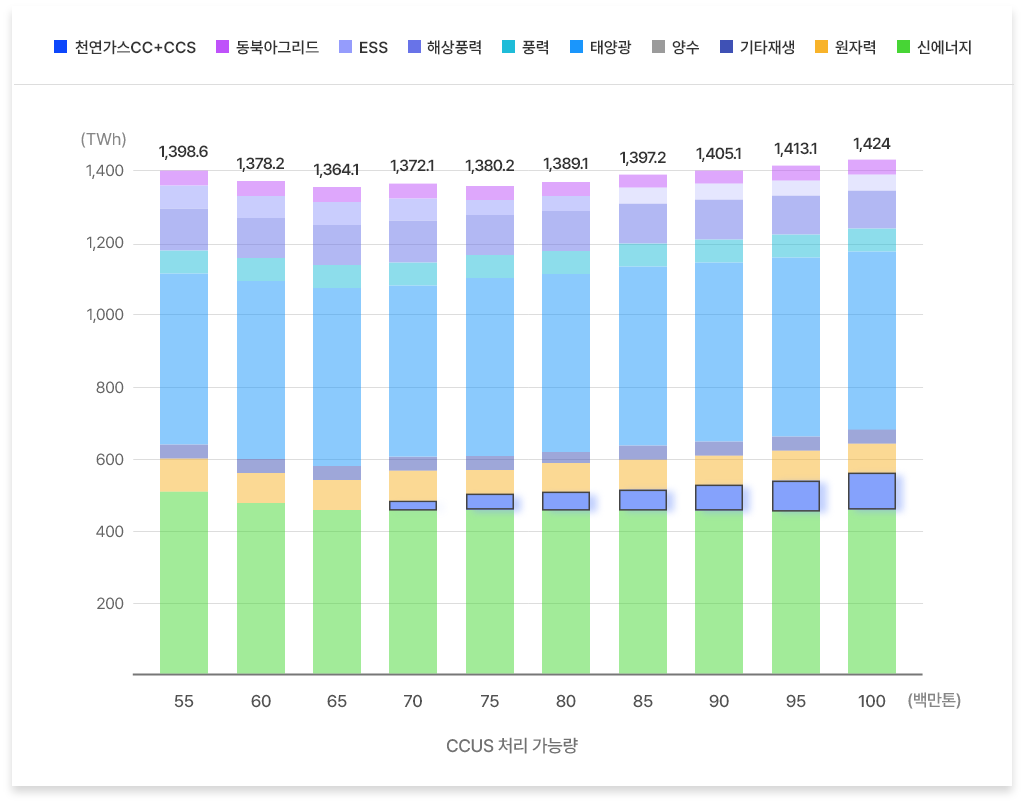

CCUS 처리량 변화에 따른

발전 믹스 변화

CCUS 처리량이 감소하는 경우

그린수소 생산과 수소 수입량의 증가가 필요합니다.

그린수소 생산량 증가는 전력과 수소 수요의 증가로 이어져,

전환분야 탄소중립 달성에 제약조건으로 작용할 가능성이 높아집니다.

발전 분야의 이산화탄소 포집기술 보급 확대는

저장 및 활용을 위한 전력 수요 증가로 그 효과가 제한적이나,

수소 생산 분야의 이산화탄소 포집기술은

수전해 기술을 대체하여 전력 수요 감축이 가능합니다.

따라서 이산화탄소 포집기술을 발전 분야 보다는 수소 생산 분야에

적극적으로 도입하는 것이 필요합니다.